林妹妹的「天書」——古琴譜

【撰文/李秋玫】

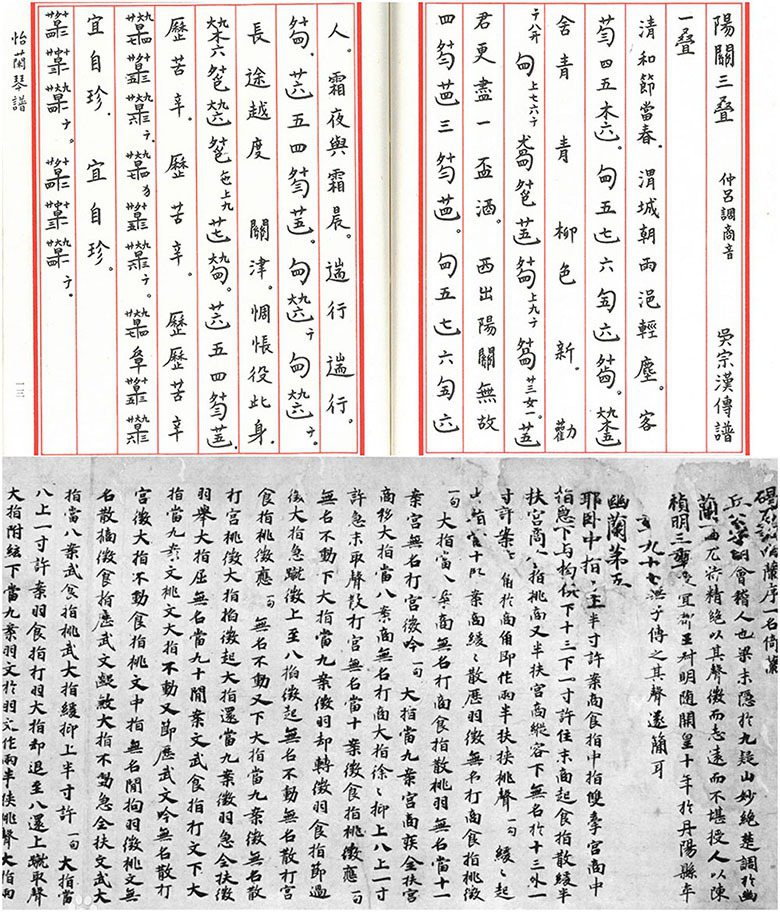

一般人觸摸點字樂譜,即使手指觸感再敏銳,或者甚至張大眼睛仔細端詳,沒有學過判讀方法,任何人都無法從中得知埋藏其中的符碼。就如同看不懂五線譜,在眼中的音符都成了豆芽菜那般。不過,對於懂得漢字的人來說,有種樂譜看來熟悉卻又陌生。因為它的呈現方式,無論是直行排列、單一方塊文字、偏旁或部首、數字等等元素,明明與一篇文章幾乎相同,卻每個字都是生字。這樣的疑惑,在《紅樓夢》第86回〈受私賄老官翻案牘 寄閑情淑女解琴書〉裡出現過。故事是賈寶玉看著林黛玉的書,納悶地問:「妹妹近日愈發長進了,看起天書來了。」黛玉則笑道:「好個唸書的人,連個琴譜都沒有見過。」

賈寶玉口中的「天書」,指的就是古琴的樂譜。相對於以往用長篇文字敘述的「文字譜」,林黛玉所看的則是「減字譜」,顧名思義,就是將文字敘述簡化,取漢字元素組合來表達。最初,不同的琴家對文字譜簡化的方式不同,因此曾有各種體系出現。但從晚唐到兩宋時期逐漸成熟,發展成現在的樣貌。減字譜屬於「指法譜」的一種,也就是按照指法名稱、琴弦的順序以及徽位集合為一個文字而成。一個典型的譜字,上半部表示左手各手指所按的徽位,下半部則是琴弦的次序以及手指指法。只要拆開辨識,每個人都能夠理解。舉例來說:

左方這個譜字,左上角的「夕」表示左手無名指,右上角的「九」表示在第9徽垂直比對下來,下方的「三」指的是第3弦,找到位置之後按住,接著「勹」則是用右手中指向內撥彈。只要依照這樣的模式,並且熟記符號所代表的指法,「天書」也就不再晦澀了。

倘若寶玉出生再早一點,會不會就沒那麼困惑?因為最早採用的文字譜,即以漢字敘述音高、節奏、指法、弦序和徽位等所有細節。就像知名的《碣石調.幽蘭》,不但是現存最古老的古琴譜,也是目前所知唯一一首以文字的記譜方式保留的古琴曲。

細看《碣石調.幽蘭》的文字譜,縱然不諳琴藝也能略知一二,尤其其中標註有「食指」、「中指」以及「十上半吋許」的位置指示。若能再深入了解「耶卧」、「住」、「抑」、「末」等左手指法,以及「掌」、「半扶」、「打」、「摘」、「劈」等右手指法,就能更清楚文字譜所希望闡述的內容。

然而,對外行人而言,這些卻只是皮毛。因為此曲在清朝光緒6年至10年(1880年至1884年)傳至中國之後,幾代古琴名家們為了「還原」這首樂曲,可說是耗費了相當多年的時間考究文獻、協商與推敲……終究能提出一家之言並被認可者寥寥無幾。畢竟,除了難度外,整首樂曲長達224行,每行20至24個字左右,總共4,954個字。僅僅是序文之後的第一段「耶臥中指十上半寸許」9個字,不過是描繪一個以左手中指按弦的位置罷了。冗長與繁瑣的敘事程度,相較於視障演奏家專用的點字樂譜,有過之而無不及。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2023年3月號;訂閱PAR表演藝術電子版】

延伸閱讀

贊助廣告

商品推薦

udn討論區

- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。

- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。

- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

FB留言