清大與哈佛研究團隊合作 發現抗體基因重組關鍵

清華大學分子與細胞生物研究所助理教授李政昇與美國哈佛大學團隊共同研究並發現抗體基因重組的關鍵,解開單一基因為何能生成不同的抗體來對抗各種病原體之謎,關鍵在於染色體上相距甚遠的片段可透過套進如環圈的黏著蛋白而被拉近重組。

李政昇指出,在B淋巴球的發育過程中,染色體上的抗體基因須經過重組才能生成細胞表面的免疫球蛋白,並在遇到病原體時分泌抗體。問題在於人體單一細胞的染色體總長達2公尺,拉直後比一個人還高,在染色體上相距甚遠的抗體基因片段是如何相遇並進而重組的?

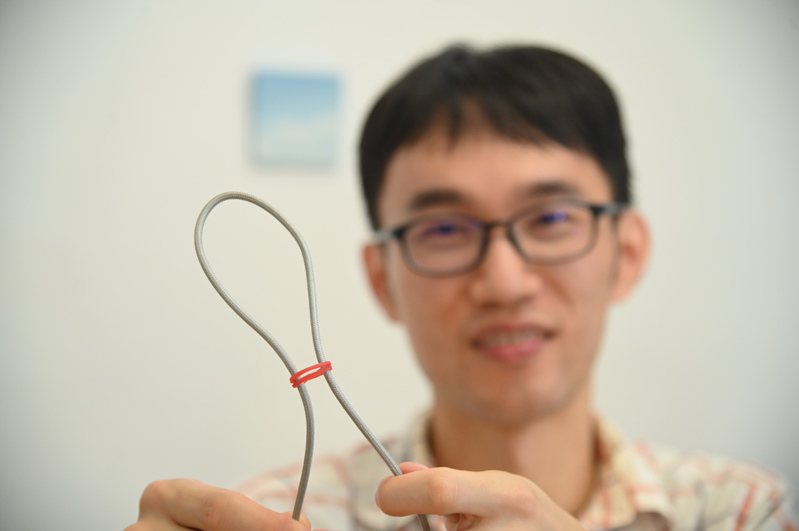

研究團隊發現,可編組染色體的黏著蛋白在這個機制扮演了關鍵角色。李政昇解釋,染色體就像一條佈滿基因片段的童軍繩,黏著蛋白則是橡皮圈,如果把童軍繩套進橡皮圈後並往上一直拉,就能讓繩子前端的V基因片段與後端的D、J 基因片段相聚重組成抗體基因,也就是所謂的環擠出模式(loop extrusion model)。

李政昇說,不同的B淋巴球選用不同的V、D、J組合即可在人體內形成多樣化的抗體基因,並針對不同的病原體,大量複製帶有相對應抗體的B淋巴球,產生大量的抗體來防禦入侵者。

這個跨國研究團隊由哈佛醫學院教授奧特(Dr. Frederick Alt)領軍,其他成員來自美國波士頓兒童醫院、美國國家衛生研究院等。

李政昇則為清大生科系校友,畢業後前往美國布蘭戴斯大學直攻分子與細胞生物學博士,研究DNA斷裂修復機制;學成後在美國哈佛大學進行博士後研究,專攻抗體基因重組;並在2019年回到清大生科院任教。

延伸閱讀

贊助廣告

商品推薦

udn討論區

- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。

- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。

- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

FB留言