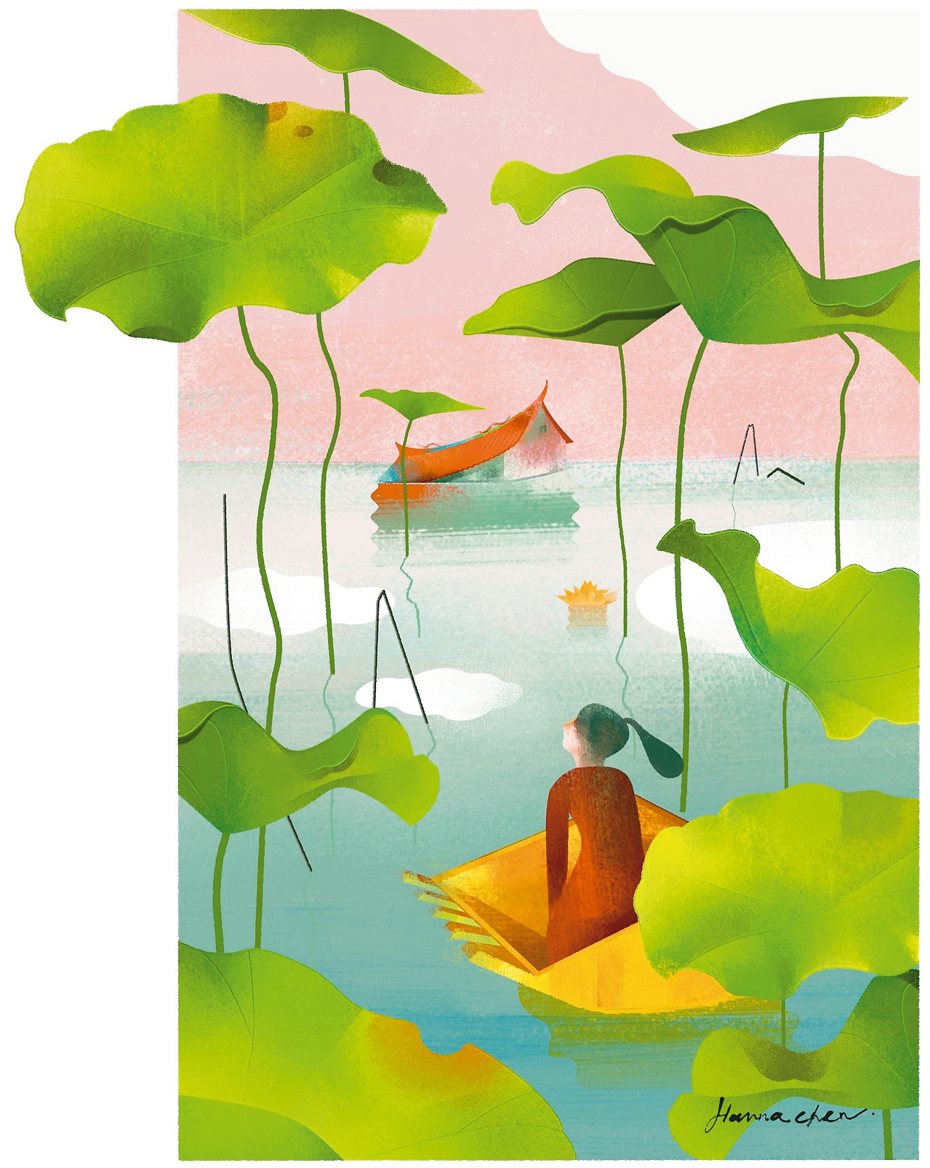

2020第17屆台積電青年學生文學獎 散文組 二獎:洪心瑜〈原來是一池的荷花〉

●荷花池的象徵貫穿全文,亦充滿對土地的情懷,沒有激烈語詞,善於凝視,能沉靜書寫。──鍾文音

●藉由荷花池講滄海桑田。自如的運用古典詞語,文字典雅,有《千江有水千江月》般老派美感的風格。──唐捐

背著手走在菩提樹下,踩著一地細碎的陽光。

我慣於這麼窺伺田間一些挺拔的鷺鷥佇立。牠們偶爾啣水順下羽毛,偶爾俯身去撥弄風裡柔軟的稻苗,或者信步幾個碎腳助跑,振翅飛向隨便什麼地方去。這樣雍容儒雅的一群,有時看上去倒像一支昂然的鶴之陣列,而非一干鷺鷥了。

踱到田埂中央的木棧板上,踩得朽腐的木頭咿呀響,以某種過氣的心境撫觸,感慨著這塊白松大約是歷經數次景物更迭後留下唯一的舊東西了吧。接著我認出牠──那頭上有著鵝黃穗狀羽的一位。良久,一雙深邃的眼眸循老偉士牌一二五遄飛尋來,我倆隆重對視,迎來驀然的一陣心驚──那份漫無目的的疲憊與我的是相似的節奏、相似的頻率、相似的質地。沉思。牠款款注視著遠方陌生的人影,搜索我裡面僅存的一點寂寂的空鳴。

前日我乘車上山,遙遙望見一副蓬頭垢面的傢伙牢實鑲嵌在雨後的泥壤間。鏈帶的齒痕隱約縱橫其下,機械的氣性顯得昏昧愚騃,然而蟲魚鳥獸遊走依舊,天猶是天、雲猶是雲,溪逕自奔流,一塵不染。突兀像個籃球賽下場的青年誤闖巴洛克的宮廷宴會,而尷尬搔著頭杵在舞廳中央。那樣難堪而不知所措──啊,一場黑色的荒謬!

這兒曾經是處荷花池,如果我沒有記錯的話。

一個山間的鄉村午後,唧唧的蟬、青綠的山、斗笠掩著半張臉打盹的老頭用呼嚕聲附和著山巒的肚皮起伏;公雞闌珊踱著步,閒散啄著菜葉;老狗蜷伏工寮,半睜著眼伸出濕濡的舌頭黏蝨子。陽光自山上烤出一條帶焦糖味的河,牛眠山斜臥,也昏昏欲睡。

一座荒煙蔓草中的荷花池,亦是一座隨山的吐納而甦醒的、邊緣泛著琥珀色微光的荷花池就在夏日午後靦腆展顏──是上帝遺落的一顆翡翠墜子虛掩在埔里山中,明淨委婉如寶鏡新拭、倩女靧面。風起,半池的芰荷、半池的睡蓮和水仙搖曳,親切廝磨,發狂的蛙聲爭先恐後自荷葉間出逃,震耳欲聾。蓮有穠麗和纖細的,豐腴的是貴妃出浴,清臞的都亭亭裊裊,把寧靜安詳的山村引逗得霎時雀躍起來。

孩子們還沒有荷花高就在這裡上上下下地玩,把荷葉盛滿一季珍珠光澤的晶瑩,悉心呵護著、奔跑著,叫著笑著,在興奮的微顫中遞給一旁的玩伴。玩這種接力遊戲需要小心,不僅得全神貫注保持手眼協調,才能從池塘一路傳到老狗妞妞的水盆裡去;不仔細一個踉蹌摔進田裡,還要被池底的淤泥鑄成一尊泥塑的小沙彌。

農閒的老婦則佝僂移步採蓮蓬回家,取來板凳圍在一起剝蓮子、挑蓮心,熬鍋銀耳蓮子在溪澗下閒閒冰著,只消一個下午就有一盅適於請客的甜湯。阿媽每天採一把新鮮的荷花,走兩三里路上山,到山徑盡頭的菩薩廟供佛。夏日濕黏的風一躡手躡腳從窗縫竄進來,蓮花曖昧的香氣便攀著廚房炊煙的蒸騰高踞,像淺紫色的蟬翼紗長裙款擺。烘乾的蓮花瓣在白毫烏龍裡悠悠浮沉、油亮的排骨肉湯浸潤粉色的嫩藕、荷葉呵護著油飯出蒸籠,確保米粒香香軟軟、把春天的盎然生機殘留在唇齒之間……蓮和女人們一起,無私而溫柔地奉獻全副的形體和氣力去成就一鍋湯、一壺茶或一道菜,也許是這崇高的氣度,讓我在學到菡萏、芰荷之前,還跟著村裡喚這花叫「佛祖花」。然而這些都是很久很久以前的事了。

迅速抽換的風景隔著車窗掠過,定睛,一雪白的身影在挖土機前默然悄立。晚禱似地,靜靜咀嚼著那份無涯的悲慟。我注意到牠正端詳著什麼。一條涸轍裡的魚?我猜?

有沒有魚,已沒有印象了(應該要有的,樂府詩背書過,說「魚戲蓮葉間」),但確實沒有亭台樓閣、沒有假山流水,只有天成的樸素而略顯粗糙的造化。可是不要緊,一池上好的蓮花不需要這些──一塊足夠肥的地,一幀足夠緻麗的風景,花葉便能夠蓬勃地生。

像所有世間有形的物,滿池的荷花而今只剩一抹朦朧的殘影,在無涯的異次元裡低迴溢流,虛弱單薄如旗幟飄盪風中:最教人魂牽夢縈的,往往是那些最朦朧的夢。清泉依舊,突破山壁汩汩淌出,稜線偶爾攫住一些疏朗的雲,扯成縹緲的白絮;地上是一畦畦四四方方的藍天,一面再也拼不回的水銀鏡的破片。蛙聲還在──一個時代的喧囂都自蛙聲裡來──只是變得有點纏綿悽惻。

我甚至開始懷疑這裡是否曾經有過一處荷花池。你難以知覺地景的變化,正如你難以察覺人們逐日變質的心。不知是生疏了還是熟悉了,情感濃了或是淡了,就是習慣了,所以不去看了,回神盼望已面目全非。平凡卻深刻。

怪手,真貼切。是歌劇裡魅影擄走佳人的殘暴卻令人憐憫的雙臂;是巨蟒絞殺一頭無辜蹬羚的強健肌骨;是小學低年級的美勞課,男孩蠢動的手撞翻了女同學色彩分明的調色盤。怪手持續在斑斕的彩盤上肆虐,這一次,沒有老師打手心。

天空刺眼地藍著,白雲自顧自地飄,冷冷地帶著諷意。一些淡遠的山環繞。

怪手麻木,兀自朝拜一樣地,一頭一頭磕向更高的地方去。猙獰的長臂粗魯刨掘我熟悉且陌生的土地,驅動履帶以一種可笑的義無反顧向前捲動著。鷺鷥的眼光與大個子的觀景窗交接──他們正面交鋒。怪手僵硬向左右各稍轉五度,打了個機械式的顫慄。鷺鷥退後一步至能清晰仰視挖土機全貌的位置。

我揉揉眼,沒有看錯。牠是又往前站近了一步,軒昂地、錚錚地,堅決而強悍。兩軍對峙異常平靜,怪手沒有妥協,鷺鷥眼中也沒有驚懼。履帶一格接一格前行,輾過一吋又一吋飄散荷花香的土壤。

我轉過身,佯裝要回三合院晾衣服,其實只是不忍卒睹。

使勁握住長竿,強烈地渴望去感受一種扎實安穩的現實感。肩上隨意披掛著潮濕的衣褲,出神地想,如果當年天安門前站的是隻鷺鷥,坦克會不會心軟?擁有一顆過於慧黠的心靈和過於清澈的眼,無疑是危險的。

血色的雲布滿整個天空。那是我最後一次看見荷花池──或者說,荷花池的遺骸──乾癟的葉被砂石覆壓得東倒西歪,掌狀的血管已經乾涸,末梢糾結的紋理漸次萎縮,像蓋了一床平時塞在衣櫥角落的褥子,厚重,飄著陳腐的氣息。「池子用紅毛塗鞏起來啦!彼排樹仔早晚嘛要剉掉。」養蜂的素珍姨婆終於捎來答案,她也出售了一塊池邊的農地準備作為停車空間。珍珠項鍊斷了線。「市裡來的,講欲起一座佛祖廟呢,哪會知。」

哦,原以為蓮花是佛家的花、菩提是佛家的樹呢。我垂眼,低聲呢喃。倚向身後貼滿禮佛大會宣傳單的電桿,遠眺北面聳立的佛塔、西南的精舍,四望慘然一笑,頓時感到佛光普照起來。許多年後的一個冬天,我們也摺蓮花座送走阿媽。這些日子已不是蓮花的季節,只怕再結實飽滿的蓮花都黯然失色了。蓮池的死,死了我心裡的一個大千世界。

在這個世界某處,該也有那樣一個類似的午後,蟬鳴歡愉而急躁,把正午的烈日照耀扯得支離破碎。一群孩子在菩提樹下安睡,待烈日烤乾他們的碎花洋裝、南風吹散了沾在額上的髮絲,佛真正降臨。一個被雨洗過的傍晚悄然而至,只有地平線還泛著霞色。一雙白鷺會翩翩掠過長空,朝新生的荷花蕾飛來。孩子們還認得鷺鷥,還曉得高聲齊唱:

白翎鷥,車畚箕,車到溪仔墘。跋一倒,抾到一先錢……

●決審記錄刊於聯副部落格:http://blog.udn.com/lianfuplay

聯合報 D03 聯合副刊 洪心瑜(屏東女中三年級) 2020/09/13

逛書店

猜你喜歡

贊助廣告

商品推薦

udn討論區

- 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。

- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。

- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。

FB留言